目次 非表示

はじめに

花札には様々な遊び方が存在します。

花合わせはめくり系と呼ばれ、こいこいや六百間に遊び方が近く、簡単に覚えられる遊びです。

今回もルールの説明とともにルールを活かして効率よく勝てるようになる戦略を合わせて説明していきます。

花札は地域性の強い遊びなので、今回紹介する花合わにもかなりのローカルルールがあります。 有名なものを少し紹介しますが、紹介していないルールももちろん存在します。 今回はWikipediaのルールで解説をしていますので、筆者刀鷹が普段使用しているルールの解釈が混ざる場合がありますがご了承ください。 対戦の前にはルールや役の擦り合わせをしっかりと行なってください。

こいこいや六百間についての解説はこちらで行っております。こいこいを覚えていると他のルールも簡単に覚えられますので、こちらも是非ご覧ください。

【花札】こいこいの遊び方と初心者でも効率よく勝てる戦略

【花札】こいこいの遊び方と初心者でも効率よく勝てる戦略

【花札】六百間の遊び方と初心者でも効率よく勝てる戦略

【花札】六百間の遊び方と初心者でも効率よく勝てる戦略

花札(花合わせ)のルール

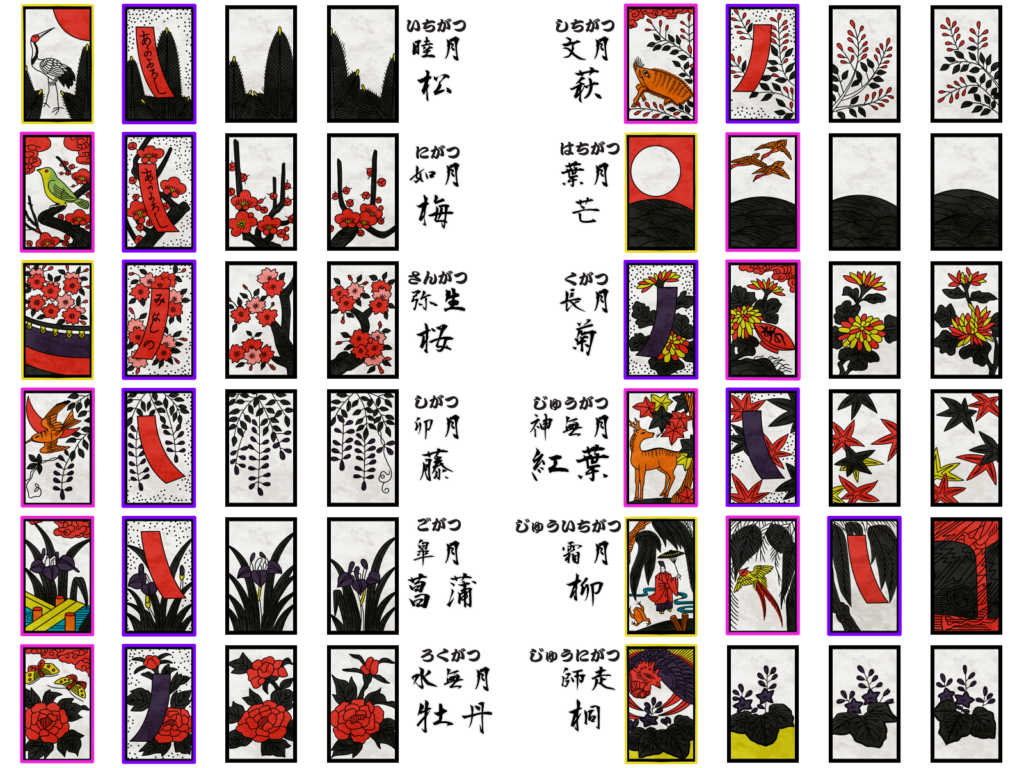

黄色の枠が20点札(光札) ピンクの枠が10点札(タネ札) 紫の枠が5点札(短冊札) 黒いままが1点札(カス札)

2〜4人で遊べますが、今回は推奨されている3人ルールで解説していきます。

ゲームは親から半時計周りに進んでいきます。

準備

まず親を決めます。親の決め方に指定はなさそうです。が、せっかくなので全員で札をめくり月の早い人が親となる決め方をここではおすすめしておきます。 親の左の人が山札を混ぜて親に渡します。 親は手札7枚・場に6枚くばります。(2人だと手10枚・場8枚、4人だと手5枚・場8枚) 配り方もこいこいのようで、子・子・親の手札⇨場札✖︎2回です。 初めに半分(切り上げ)の4枚、次に残りの3枚を配ります

準備が終わったらデュエルスタートです。

各手番のプレーヤーは ①手札から札を1枚選んで場に置く⇨置いた札が場の札とペアになるなら得点として獲得する。 ②山札を捲って場に置く⇨置いた札が場の札とペアになるなら得点として獲得する。 この2つを順番に行い、ペアを集めて役を狙っていきます。

全てのプレイヤーが手札を使い切ったらゲーム終了です。

全ての札の合計である264点を人数で割った点数が基準となり、基準点(3人なので88点)を得点札の合計から引いた点数が実質の得点になります。

光札20点(松に鶴・桜に幕・芒に月・桐に鳳凰・柳に小野道風の5枚) タネ札10点(上記以外の動物・装飾が書かれた9枚) 短冊札5点(短冊が書かれた10枚) カス札1点(植物だけの24枚)

チップを使うやり方で説明します。(数字でやりとりする場合は①は無視して、持ち点+札の得点ー基準点をしてください。マイナスの場合は持ち点が減ります。)

①得点マイナスのプレイヤーはマイナス分を一度場に出し、得点プラスのプレイヤーはプラスの得点分場から得点を得る。

2人の場合は直接やりとりする。

他のサイトの説明ですが分かりにくいので、上のように覚えた方が効率が良いですね。

3人の場合、プラスが一人だけならマイナスのプレイヤーはマイナス分をプラスのプレイヤーに払ってください。 プラスが2人ならマイナスのプレイヤーはプラスのプレイヤーにプラス分ずつ支払ってください。

②役ができたプレイヤーは全員から役の点数ずつ貰う。(麻雀のツモのイメージ)

わかりやすくするために役の合計点を先に求め、親から順番通りに点数分を各プレイヤーから貰います。

この時は札の点数と違い、役の合計点分を各プレイヤーから貰うので人数が増えるほど多くの点が貰えます。 例えば2人で30点の「飲み」を成立させた場合は相手から30点貰うので60点差にできるだけですが、

今回もランキング形式で紹介していきます。(ランキングは、点数の高さ・重複の狙いやすさを、総合的に判断し刀鷹の偏見によって決められています。また成立難易度は相手のプレイによって変わるので本ランキングでは考慮していません)

高得点の難易度が高く3人でプレイするため役の成立が「こいこい」以上に難しくなっています。その上、○島・短冊・花形役が状況によって評価が左右されるため作成しながら30回くらい悩んで直しました。人によって評価は別れるともいますが、系統内での順位はかなり納得のいくものになっていると思いますので、是非特徴までお読みください。

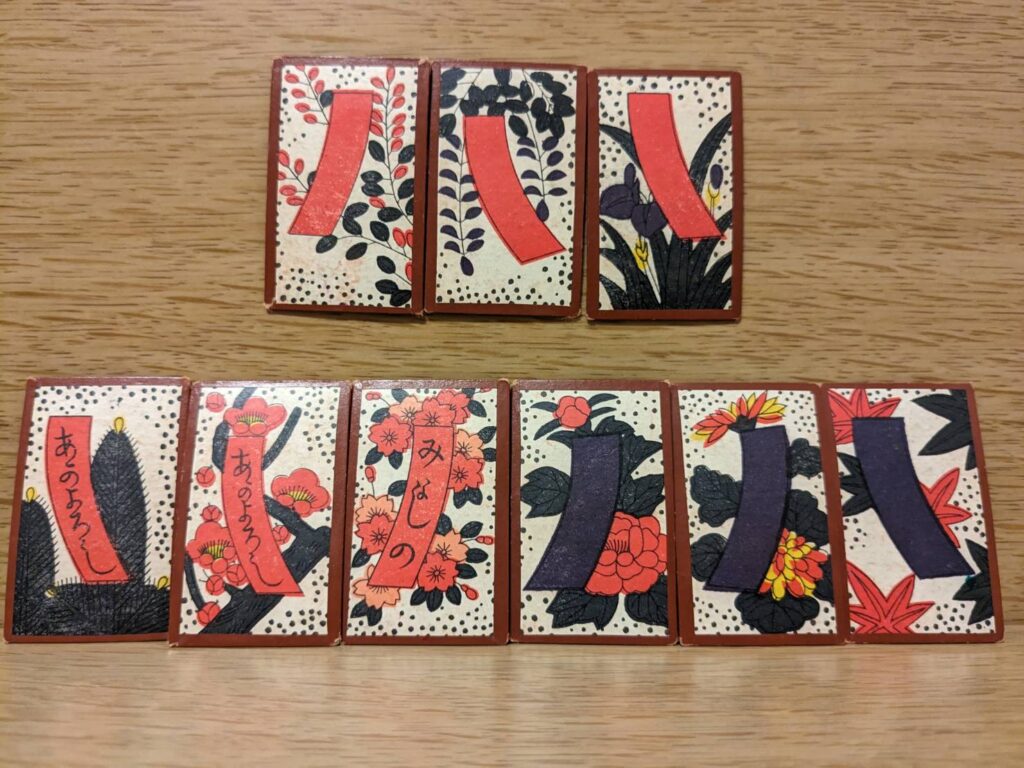

選考外 六短(30点)・七短(40点)

松・梅・桜・牡丹・菊・紅葉・萩・藤・菖蒲の9枚の短冊札の内、6枚で六短、7枚で七短が成立します。 最短3手で揃う「六短」は30点で悪くない役なので「赤短」や「青単」を妨害されたときに狙いたい役です。 また、間口が広く妨害されにくい役ですが、それは2人の場合です。 「七短」 「七短」を狙うなら、親でも最短の4手目までの子の6手(3手✖︎2人)の間に短冊3枚以上取られないのが前提となります。 しかも、4手目で揃うのはめちゃくちゃに運がいい場合ですので実際は5手以上かかる場合がほとんどです。 「七短」が成立している場合は既に「赤短」・「青短」・「草」のどれかが最低でも揃っている状態です。 なので重複率100%で高得点が狙えます。 (「七短」は2人プレイの「六百間」で、「四光」と並んで揃えた時点で勝利が決まるほど難易度の高い役です。) 「六短」 「六短」は最短3手(体感4〜5手)で揃うので、「赤短」・「青短」・「くさ」成立後や妨害された時のリカバリーとしてかなり優秀です。 「六短」・「七短」で成立難易度や得点など性能がかなり変わります。 系列役でまとめている都合上、今回は選考外とさせていただきます。

10位 藤島(20点)

藤の札4枚で成立します。 手札に藤が1枚あれば狙えますが、相手の妨害がほとんどできず、札の点数が低いのでこの順位にしています。 今回成立難易度を含めていないのでこの順位ですが、藤が3枚あるときや場に手札に2枚&場に1枚ある時は狙うと高確率で成立させらるのが強みです。 短札は「くさ」にも使えるので「くさ」を揃えた後に「藤島」も狙えるのが強みです。

9位 桐島(20点)

桐の札4枚で成立します。 基本的には藤島と同じですが、こちらには光札の桐に鳳凰があります。 「三光」成立時に重複を狙えます。他プレイヤーのレベルによりますが、桐に鳳凰がない桐はカス札のみで価値が下がるのでマークされずに取りやすいです。

8位 雨島(20点)

柳の札4枚で成立します。 基本的には藤島・桐島と同じですが、こちらの方が札の点数がかなり高いです。(藤島17点・桐島23点・雨島36点) 柳に小野道風は「五光」以外の役には絡みませんが、20点札なので10点・5点札と合わせて取れれば札で高得点が取れます。

7位 くさ(20点)

別名「草短」 萩・藤・菖蒲の短冊札3枚で成立します。 「赤短」・「青短」と違って20点しか取れないのは草が生えますねwww 成立後は藤のペアをもう一つでできる「藤島」と重複が狙いやすいです。 一応、萩に猪が取れていれば「猪鹿蝶」との重複も狙えます。 短冊系の役に共通しますが、成立時にも、非成立時にも「六短」を狙うことができます。 短冊系の役で一番点数が低く、重複も弱めなので相手の好きをついて揃えやすい役です。

6位 猪鹿蝶(20点)

萩に猪・紅葉に鹿・牡丹に蝶の3枚で成立します。 花札で最も有名な役の1つです。 紅葉・牡丹の短は「青短」なので、ペアで取れれば重複が狙えます。 10点札なので札の点数が高いですが、10点札を集めても「六短」や「こいこいのタネ」のような役にならないので若干、相手にマークされ難いです。(本当に若干な上、相手のレベル次第ですが) 「くさ」で触れてますが、一応、萩の短とペアで取れていれば「くさ」との重複も狙えます。

5位 青短(40点)

牡丹・菊・紅葉の短冊札3枚で成立します。 牡丹・紅葉は蝶と鹿がいるのでペアで取れれば「猪鹿蝶」との重複も狙えます。 また、菊には「のみ」系に役立つ酒があるのでこちらもペアで取れると強いです。 短冊系の役に共通しますが、成立時にも、非成立時にも「六短」を狙うことができます。

4位 赤短(40点)

別名「裏菅原」や「小三」 松・梅・桜の短札3枚で成立します。 松・梅・桜は「表菅原」と同じ月の札を使っているので、ペアで取れるほど強くなり、重複が狙いやすくなります。 短冊系の役に共通しますが、成立時にも、非成立時にも「六短」を狙うことができます。

3位 表菅原(30点)

別名「大三」 松に鶴・梅に鶯・桜に幕の3枚で成立します。 一見「赤短」・「青短」よりも点数が低いですが、札の点数が50点あるので基本的にはこちらの方が強いです。 松・梅・桜は「赤短」と同じ月の札を使っているので、ペアで取れるほど強くなり、重複が狙いやすくなります。 松に鶴は「三光」と発展形の役に、桜に幕は「花見で一杯」・「四光」と発展形の役に使用されるため大きな得点に絡めやすいです。 他のプレーヤーと札を取り合うことになると思いますが、札の得点も50点と高いので重複なしでも成立すればかなりの得点になります。

2位 花見で一杯(20点)・のみ(30点)・月見で一杯(20点)

別名「花見酒」・「鉄砲」・「月見酒」 桜に幕・菊に盃で「花見で一杯」、芒に月・菊に盃で「月見で一杯」、3枚で「のみ」が成立します。 2枚でできる手軽さは「花合わせ」にも健在です。 手軽さ、役の得点、札の得点のどこを取っても強いので、真っ先に意識する役の1つです。 「花合わせ」には「タネ」・「10カス」が存在しないので、桜に幕・芒に月のどちらも取れない場合は菊に盃はただの10点札になってしまします。 桜に幕は「表菅原」に、芒に月は「三光」に使用するので重複が狙えますが、「三光」に絡まないため、「こいこい」よりは「三光」と「のみ」の重複は難しくなります。 全体的にナーフされ、ちょうどよく強いキャラに量調整されているイメージです。(札の点数が高いのでぶっ壊れから環境TOPの一角に変わったイメージです。)

1位 三光(20点)・四光(60点)・五光(200点)

松に鶴・桜に幕・芒に月・桐に鳳凰を集めると四光、そこに小野道風を加えると五光が成立します。 「五光」 「五光」は200点+札の点数100点以上なので成立すればほぼ確実に勝てます。 複数回戦うルールでも圧倒的なリードができるのでかなりの確率で勝てます。 相手も20点の光札は確保したいはずなので成立難易度はかなり高いですが、今回そこは考慮してないのでこの子の独擅場です。 「四光」 菊に盃を取るだけで30点の「のみ」が、梅に鶯を取るだけで30点の「表菅原」が成立します。 小野道風・菊に盃・梅に鶯の3枚で役が強化されるため、相手にかなりプレッシャーを与えられます。 「三光」 「三光」の時点で同じ3枚で成立するやくの「猪鹿蝶」・「くさ」より札の点数で確実に強く、「六短」との重複なしの「赤短」・「青短」よりも基本的に強い役です。(赤青短40点✖︎2人+札の15点・三光20点✖︎2人+札の60点) 「四光」と同じように、菊に盃で「月見で一杯」、桜に幕で「四光」、桐のペアで「桐島」と役を強化できる札が3存在するのでプレッシャーをかけられます。 「三光」成立時にはどこまで点数を伸ばせるかが重要になってきます。(複数回勝負では)

実際は相手の妨害があるため、手札次第でかなり役の成立難易度が変わります。

花合わせの戦略

光札1枚で20点ですが、取れなくても他の札をほぼ確実に取れるので1枚当たりの価値は20-3(光札以外に取れる札の平均)=17点となります。自分+17点相手1人-17点と考えると光札はかなり強いです。

逆にタネ(10点)札は10-4=6点となるので自分+6点相手1人-6点にしかなりません。

「くさ」は20点なので1枚当たり自分+7点相手2人-7点となりタネ札を取るよりも強くなります。

「くさ」が成立しない場合はあまり強くありませんが、これが「赤短」「青短」の場合は14点になるので多少のリスクがあっても、タネ札を集めるよりも役を狙った方が良くなります。

(取れるはずだった得点の扱い方などで得点の価値は計算者の捉え方によって変わります)

最初に狙う札の優先度は、芒に月=松に鶴=桜に幕>=菊に盃>=桐に鳳凰>小野道風>梅に鶯>赤短札>青短札>藤・菖蒲・萩の短冊札になりますが、手札次第で狙う役が変わっていきます。

四光札を最優先で確保し、確保できた札に合わせて派生する役を狙っていきます。例えば表菅原と赤短を同時に揃えられたらかなり強いですね!

・藤・桐・柳が手札にペアである時は藤島・桐島・雨島を狙ってもいいでしょう。 ・3枚セットの時は他に強い役が狙える場合以外は最初の1枚が出てから使い始めましょう。 ・菊に盃は花見・月見・のみという手頃な役を狙える札なので強いです。 しかし重複せず、1枚あたり10点と得点自体はそこまで高くないので「こいこい」ほど優先する必要はありません。 他に強い役(三光や表菅原)を狙えるなら無理に狙いに行く必要もないです。

基本的には札を少しでも多く取る方が強いです。

しかし、藤・桐以外はカス札同士で取る旨味がほとんど無いので、カス札でカス札を取るならば、いらない札を捨てた方が強い場合もあります。カス札0点ルールの場合は特に注意してください。

どちらも役にならない札の時は点数の高い札を狙っていきます。

「こいこい」でも説明した確実に取れる札は「花合わせ」でも確実に取れる札な上、「こいこい」ではで出たら確実に取れる札も「花合わせ」ではほぼ確実に取れる札になることがあります。

確実に取れる札を意識して立ち回ることで、攻守ともに効率よく行えます。

確実に取れる札

花札には同じ月の札が4枚ずつ存在します。基本的なルールではその月で1組ペアができると残った2枚の札がペアになることが確定します。(山札を使い切らない遊び方では成立しない場合もあります) つまり、すでにペアができた月の札が場にあり、自分がその札を持っているとその札は好きな時に、確実に、自分が取ることができます。 花合わせでは全ての札を使い切るので、ペアができている月の札を手に持っている場合、場に出るまで待てばほぼ確実に取れます。これがほぼ確実に取れる札です。

5点の札を取る予定を10点の札に変えるだけで自分は+5点、短を取ったプレイヤーは-5点となります。決まった得点を取り合うゲームでは自分が高得点をとるだけで相手の得点も減らせます。

役を狙う場合は短冊の方が強いので短冊札を狙うべきと言いましたが、終盤に全員の役に絡まない短冊札を取る場合はタネ札の方が強くなります。

こいこい同様に役を阻止しながら自分は役を狙っていくのが基本戦術になります。

その二で話した通り、花札には同じ月の札が4枚しかないです。つまり、場に相手の役が完成する札があり自分の手札に同じ月の札があった場合、相手の役を防げるのは自分しかいない可能性が高いです。他のゲームと違い、妨害ができる状況にある自分が妨害をする必要が出てきます。

「こいこい」では相手に取らせたくない札がある月の札をすぐに取る戦術もありますが、「花合わせ」では場に出ている不要な同じ月の札でペアを作ってしまうと、相手にとらせたくない札を相手が確実に取れる札にしてしまう可能性があるので注意が必要です。

花合わせに存在するローカルルールの一例です。普段の遊び方に飽きてきたら取り入れてみてください。

・こいこい同様に役が成立した時点で終了する

・カス札を0点として基準点を240/人数にする

・鬼ルール

・4人の場合

役以外にも手役や雨島に特殊効果がつくのもあります。かき切るとキリがないですが、少しでも多くのローカルルールを紹介したいので、記載のないルールについてご存知の方はぜひコメントで教えてください。

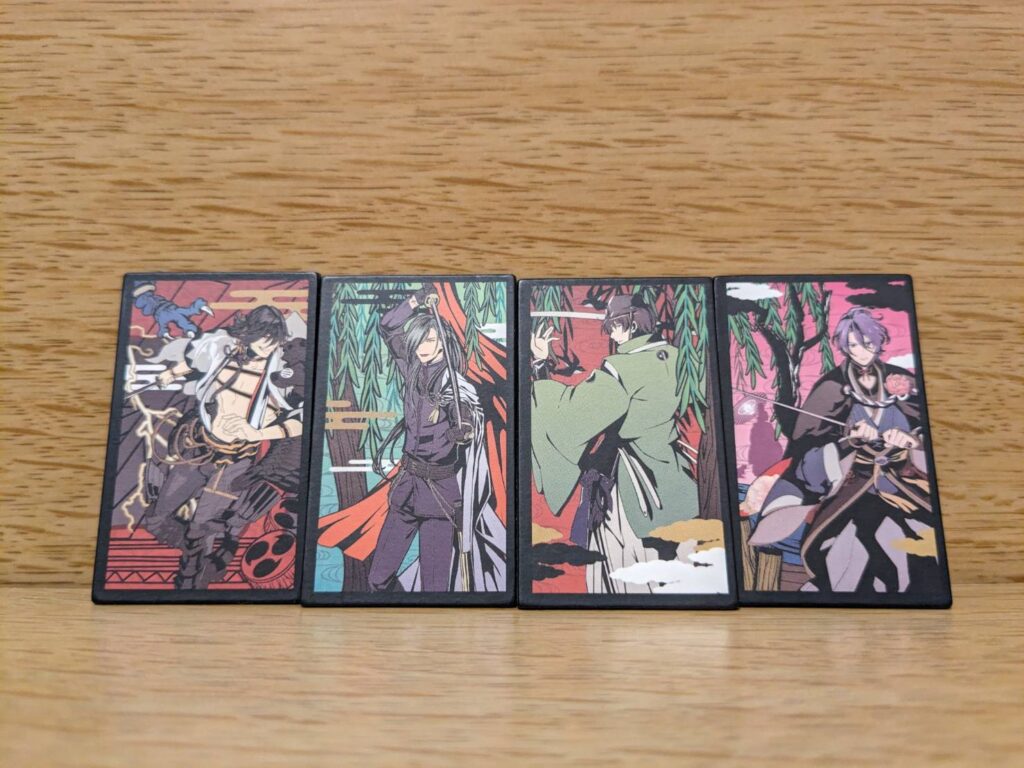

今回は一部で「刀剣乱舞 花あそび」を使用しました。

最後に

めくり系花札の戦略は強い役を複数揃える・相手に役を揃えさせないが基本になってきます。

基本的に人数が多いゲームでは妨害よりも自分の手をすすめる方が強くなりやすいです。

しかし、花合わせのように妨害できる手段・方法が少ないゲームでは1つの妨害が重要になってきます。

ルール・役をしっかりと理解して、小さなアドバンテージを重ねていって小さなチャンスを生かして上級者からも勝利を掴んでください!